9月24日下午,教育部“长江学者”特聘教授、复旦大学中文系教授汪涌豪做客上海交通大学人文学院,作为“亟待拓宽的文学史研究边界”的学术讲座。汪涌豪教授长期致力于中国古代文学、美学研究,兼及传统史学、哲学与当代文艺评论,学术成果丰硕。讲座由上海交通大学人文学院主办,王宁教授主持,祁志祥教授担任评议人,讲座面向全校师生开放。

汪教授指出,当前中国古代文学史研究虽成果不少,却受限于传统范式与研究惯性,整体性突破有限。他强调,唯有推动观念更新与方法创新,才能实现文学史研究边界的有效拓展。

汪教授从三个维度系统阐述其观点:第一,“对史实史料要有正确认知与处置”,文学史应是“过程史”而非“观念史”,正确认知与处置史实史料,有助于还原文学发展的动态脉络;第二,“对文化整合必要性的正确认知与处置”,文学史应是“总体史”,需重视文化整合的必要性,打破学科壁垒,将文学置于广阔的文化语境中考察;第三,“对规律探索的正确认知与处置”,文学史应是“经验史”,应深入探索文学演变的内在规律,回归文学经验的本体价值。他指出,以上三者分别对应史料处理的科学性、文化视野的贯通性以及规律研究的实践性,共同构成文学史研究边界拓展的关键路径。

王宁教授对讲座内容进行总结。他认为,在AI时代,机器学习或许可以替代粗浅的材料堆砌工作,却难以取代优秀学者对文学开展的个性而深入的阐释,因此,重审文学史研究边界具有重要的学术意义,这也是一场充满洞见的学术讲座。评议环节中,祁志祥教授高度评价了汪教授的讲座内容。他强调,汪教授从中国文学批评史的深厚积淀出发,对当前文学史研究的局限进行了深刻反思,提出的三大对策兼具理论高度与实践意义,展现了其博大的学术视野、独到的思想见解、点面结合的治学方法,连同其寓庄于谐的讲演风格,为青年学者提供了重要启发,对推动中国文学史研究的范式转型具有积极影响。

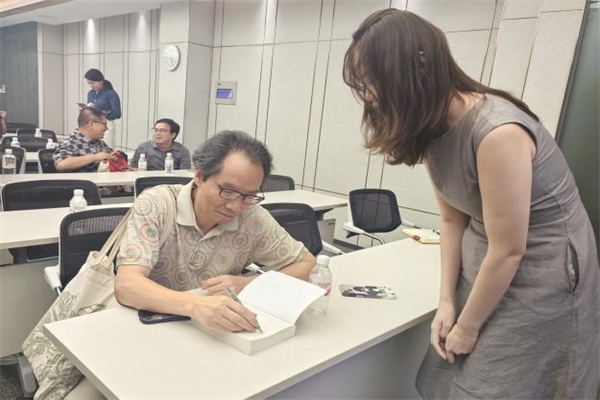

互动环节中,现场师生踊跃提问,所提问题涉及文学史分期研究的利弊、跨学科方法的实际运用、AI时代下传统文学价值的重估与突破、学术研究与论文发表等。汪教授结合具体案例一一予以细致解答,其深入浅出的回应赢得阵阵掌声。

本次讲座不仅是一场高水平的学术对话,更为文学研究如何突破固有边界、开启新的生长点提供了富有建设性的思考方向。在传统与当代、实证与理论、文学与文化的多维碰撞中,与会者共同经历了这场珍贵的思想盛宴。

版权所有Copyright@2016上海交通大学人文学院 沪交ICP备20101064号 地址:上海市闵行区东川路800号人文学院

截止今日 17:43 网站浏览量统计:1538660 人